トレンドトピック

#

Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally

#

Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop

#

Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

Yuzuruの論文が近づいてうれしいです

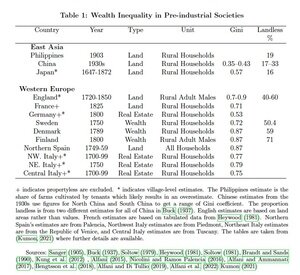

議論:徳川日本は土地の格差が比較的低く、人々が非常に貧しかったのに対し、西ヨーロッパははるかに不平等で、生活水準が高かった。(これは一部の人にとっては逆説的に思えるかもしれませんが、実際にはそうではありません)

(注意すべきこと:農民の土地所有は事実上のものであり、法律上のものではありませんでした。厳密には領主が土地を所有し、家賃=税金を徴収しましたが、農民は売却、リースなどを含む、その土地と取引する事実上の権利を持っていました。

(もう1つ注意:おそらく、その調査結果をグレートダイバージェンスの議論に結びつけるために、論文をより出版しやすくしたのでしょうが、産業革命前の生活水準の低下が日本が「最初に工業化しなかった」理由の1つであった可能性があると論文が言わなければならなかったのは少し退屈です...

なぜ私たちは、あたかも地球上のどこかが必然的に工業化に向かっており、産業革命以前の地域的な競馬が最後まで行われているかのように推論し続けるのでしょうか?

つまり、日本の低賃金が19世紀後半から20世紀初頭の工業化推進に役立ち、非ヨーロッパ諸国として初めて工業化を進めたことを観察するだけで十分ではないでしょうか。そして、これらの低賃金は、産業革命以前の土地所有権の集中に端を発していました???

(追伸 -- 公文式は、公文式が異なるメカニズムを暗示しているにもかかわらず、イギリス対フランスに関するブレナーの議論を西ヨーロッパ対東アジアに移植しているので、ブレナーのファンはこの議論を気に入るはずです。

(追伸 公文式は、公文式が異なるメカニズムを暗示しているにもかかわらず、イングランド対フランスに関するブレナーの議論を西ヨーロッパ対東アジアに移植しているため、公文式はこの議論を気に入るはずです。

メカニズムについて質問する人もいます。紙は、イギリスと日本の生活水準の差の~半分は土地の不平等によって説明されていると主張しているだけです。メカニズムはマルサス的で、土地にアクセスできる人が増えるということは、より多くの人口を養うことができるが、生活水準が低くなることを意味します。

多くの人がメカニズムについて尋ねてきました。紙は、イギリスと日本の産業革命前の生活水準の差の~半分は土地の不平等によって説明されていると主張しているだけです。メカニズムはマルサス的です:土地にアクセスできる人が多い=より多くの人口がサポートされるが、生活水準は低い>

(強調しておきたいのは、産業革命以前の時代にのみ機能することです。これは20世紀には当てはまりません!

追加のメカニズムは、日本では土地のない人の代替出生率を下回ったのに対し、イギリスでは土地のない土地の出生率が代替を上回ったことです。

@meilaoban そして、人口と一人当たりの所得は産業革命以前の時代に反比例した。

@meilaoban そして、人口と一人当たりの所得は産業革命以前の時代に反比例した。CC@briankturner101

@PeterPe54614002 @LBelenesRだけでなく、(少し後で)化学肥料(ハーバー・ボッシュプロセス以前でも)。

また、明治以前の農民は、税金を払うために米を栽培するという専門性はなかったが、典型的な農民の多様化戦略として、キビ、そば、サツマイモなども栽培していた

@PeterPe54614002 @LBelenesR 明治時代には、政治的中央集権化と輸送投資の組み合わせにより、より安全な国内市場が生まれ、日本の農家は作物の分野でより専門的になりました。

@PeterPe54614002 @LBelenesR また、アジアでは、家畜の生産量はヨーロッパよりも高価でした。ヨーロッパには家畜が多かったため、農業に投資された資本が増えました。

@jo_linkousなぜなら、ブレナー自身の条件では、農業資本主義はネオ・スミスの仮定なしには産業資本主義にはつながらず、「農業資本主義」の要点はネオ・スミスの仮定に挑戦することだったからです。

35.97K

トップ

ランキング

お気に入り