トレンドトピック

#

Bonk Eco continues to show strength amid $USELESS rally

#

Pump.fun to raise $1B token sale, traders speculating on airdrop

#

Boop.Fun leading the way with a new launchpad on Solana.

この論文はQJEで発表される予定なので、多くの人がツイートしています。大きな派手な見出しの結果がツイートされています。しかし、多くの人が気づいていないかもしれない、この紙の根底からいくつかのことがあります。

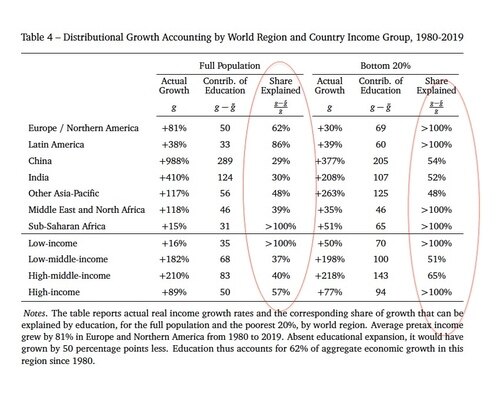

(1) 1980年から2019年にかけての教育の拡大は、成長率が低かった場合、さらなる成長を「説明」します。したがって、教育は、ラテンアメリカ、サハラ以南のアフリカ、および比較的低成長地域である裕福な国で最も「説明」されています。編は、中国やインドなどの急成長国で最も少ないと説明しています

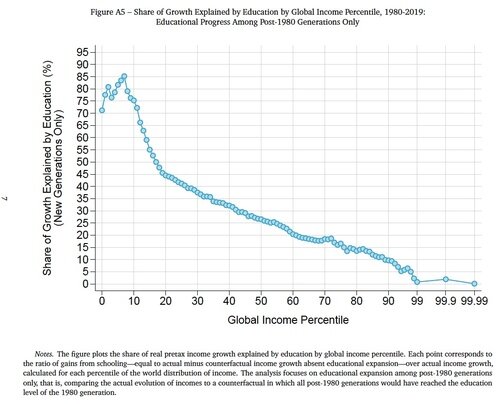

(2) *国内*の所得グループも同様です。教育は、非常に低所得層の所得の伸びの多くを「説明」しているのは、彼らの所得の伸びが最も遅かったからです...

しかし、最貧層の中では、世界の貧困層の上層部は、最も極度の貧困層よりも教育拡大の恩恵を受けました。

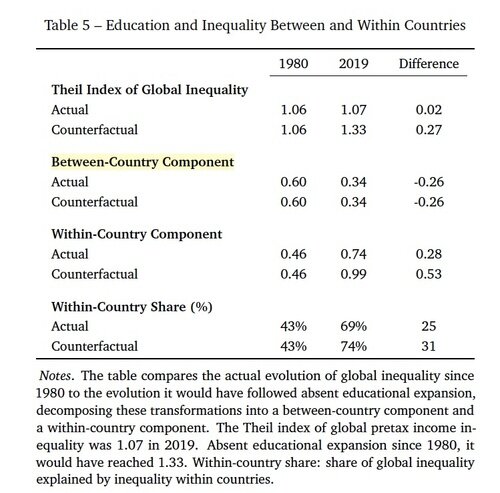

(3) 上記の理由から、論文自体の結果によると、教育の拡大は「国家間」の所得収束にまったく貢献していません!!

(教育の拡大は世界的な対人格差の縮小に貢献したが)

(記録のために、私は論文が言っていることを明確にしているのであって、私が真実であると信じていることを主張しているのではないことに注意します。私はたまたま、成長著しい地域における経済成長に対する教育拡大の貢献は、人間のK外部性などによって過小評価されていると思います。

最後のメモ:

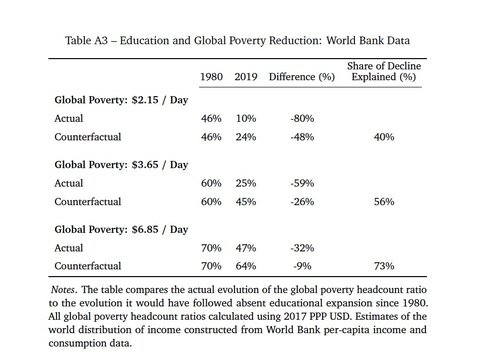

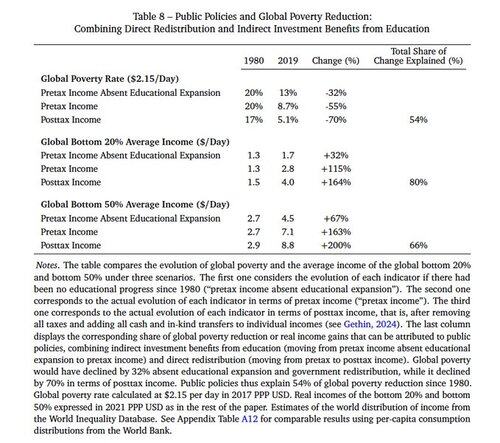

ゲティンQJEの論文は、「1980年以降の世界的な貧困削減の原因は何だったのか、市場と国家の関係は何だったのか」という議論についても静かに検討している。

直接的および間接的(教育支出による)移転は、世界の貧困削減の大きな割合を占めています

だから今、ブルーグローブの新自由主義者と反資本主義左翼の間のオンライングローバル経済文化戦争において、そのうちの1人は「ほら、それは新自由主義ではなく、政府の介入だった」と反論し、もう1つは「移転の増加は自由市場によって可能になる成長に依存していた!」と反論することができます。

@Afinetheorem しかし、教育の効果が、より良い機器のより速く、より多くの採用、またはクレマースタイルのOリング効果(またはより良いガバナンス)を介して現れる場合、その効果はKとAで「失われる」ことになります。

@Afinetheorem、論文自体は、社会的リターンよりも私的リターンの方が測定しやすいという単純な理由から、その推定値は保守的で下限であると述べています。

55.46K

トップ

ランキング

お気に入り